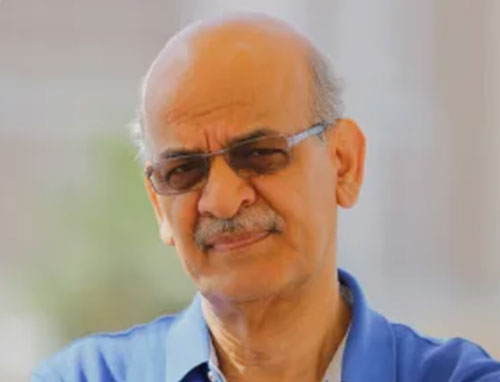

شهد صيف هذا العام 2021 صدور كتابين للروائي والمترجم العراقي فلاح رحيم وضعاه في دائرة اهتمام القراء العرب. الأول روايته الرابعة “الشرّ الأخير في الصندوق” عن دار الرافدين، والثاني ترجمته لكتاب جانغ لونغزي “الأمثولة والتأويل” ضمن سلسلة نقل المعارف في البحرين.

كنت منذ بدايات فلاح رحيم الأولى متابعاً عن كثب لحياته ونشاطاته الثقافية المختلفة، وهو ما يتيح لي أن أحاوره عن مجمل مشروعه الثقافي في مجال الرواية.

نشأ فلاح رحيم في مدينة الحلة وانتقلت عائلته إلى بغداد قبل أن ينهي دراسته الإعدادية. درس اللغة الإنجليزية في كلية الآداب جامعة بغداد وتخرج عام 1978. كان قد أظهر ولعاً مبكراً بالشعر والقصة القصيرة وفاز بالكثير من الجوائز المدرسية في الحلة وبغداد. لكن رياح العراق لا تمضي كما تخطط السفن. في عام 1978 بعدما تخرّج فلاح رحيم سيق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية ثم إلى خدمة الاحتياط جندياً في سلاح مقاومة الطائرات. وبلغت خدمته عند التسريح أكثر من تسعة أعوام، أي أنه درس الإنجليزية أربعة أعوام وسيق إلى حياة المعسكرات والخنادق مدة تتجاوز الضعف كانت كفيلة أن تنسيه ما تعلم على مقاعد الدراسة. لكنه فاجأني بعد ثلاثة أعوام من اندلاع الحرب عندما عرض عليّ ترجمته لرواية “بحر ساركاسو الواسع” لجين ريس (وقد نَشرت الترجمة فيما بعد دار المأمون عام 1987 ثم صدرت الترجمة في طبعة ثانية عام 2016 عن دار أثر السعودية) وكان قد أنجزها في خنادق الحرب. صار يعرض عليّ ترجمة جديدة كلما سنحت لنا فرصة اللقاء في تلك السنوات الصعبة. لم يكتف بذلك بل ثابر في الخنادق على تطوير معارفه باللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي والعالمي، وواظب على كتابة اليوميات فكأنه بكل هذه النشاطات قد حوّل الخندق إلى قاعة للدرس والإبداع. حين نشر أولى ترجماته في مجلة “الثقافة الأجنبية” عام 1983، التقى به رئيس تحرير المجلة الشاعر المبدع ياسين طه حافظ وأعجب به وأن يكون مترجم مقالة “الاستيعاب الجمالي للآلة” للمفكر الأمريكي لويس مومفورد جندياً أنجز هذه الترجمة في خندق. تمكن فلاح رحيم بعد هذه السنوات العجاف من العودة إلى مقاعد الدراسة فأنجز أطروحته لنيل الماجستير عن لغة الشاعر البريطاني ديلان توماس عام 1989، وقد أحرز المرتبة الأولى بين متخرجي دفعته مستعيناً بزاده من دروس الخنادق.

حين غادر العراق واصل الترجمة فنقل إلى العربية أعمالاً فكرية ونقدية وسردية مهمة. لم يكن انقطاعه بعدها للترجمة ودراسة الأدب الإنجليزي ومواصلة القراءة المكثفة هدفاً لذاته وإنما تمهيد دال وإصرار على الكتابة الإبداعية. في عام 2011 أرسل لي من محل إقامته الدائمة في كندا روايته الأولى “القنافذ في يوم ساخن”، ولن أنسى سعادتي وأنا أنتهي من قراءة تلك الرواية الرائعة. لم أسعد بها نصاً أدبياً متفوقاً أجمع أهم النقاد العراقيين على تفوقه حسب بل سعدت لأن فلاح رحيم قدم لي دليلاً قاطعاً على أن روح الثقافة العراقية الأصيلة بقيت حيّة على الرغم من كل ما شهدنا من مصاعب. وتأكدت سعادتي عندما واصل الكتابة فأصدر روايته الكبيرة “حبات الرمل ... حبات المطر” عام 2017 ثم صدرت روايته المؤثرة “صوت الطبول من بعيد” التي تتناول تجربته في خنادق الحرب العراقية الإيرانية بدراية فنية باهرة. وجاءت “الشر الأخير في الصندوق” هذا العام لتستكمل حكاية الحرب. سألته:

بدأت شاعراً وقاصاً ثم مترجماً وناقداً، لكنك تحولت في وقت متأخر إلى كتابة الرواية. كيف حدث هذا ولماذا؟

- الرواية كانت منذ البداية الهدف الذي أسعى إليه. كتبت في سنوات المراهقة أكثر من رواية طويلة ثم أدركت أن هذا الفن الصعب يحتاج إلى عدّة معقدة وتجربة إنسانية واسعة، كما أن نوع الرواية الذي أهدف إلى كتابته ممنوعٌ في ظل القمع ومسخ الأدب إلى دعاية سياسية أو هذيان أعمى. عاهدت نفسي على أن أكتب الرواية يوماً، وحرصت طوال عقود طويلة من حياتي على تدوين اليوميات ورصد التجارب التي أمرّ بها بوصفها مادة محتملة لكتابة الرواية. في العقد الخامس من عمري أدركت أن مأساوية التاريخ العراقي القريب وما ترك في حياتي من أضرار وصدمات قد أجهض ذلك الحلم البطر في بداية حياتي. كدت أنسى الرواية وأتفرغ للترجمة والنقد لولا حسرة في النفس وحاجة ماسة إلى الرواية بوصفها المسكن الآمن الذي تتحول فيه كل المحن إلى معارف وحيوات حميمة. ثم جاءت هجرتي إلى كندا بحثاً عن مكان ألتقط فيه أنفاسي وأراجع القائمة العراقية الطويلة من المحن بهدوء، وقد وفرت لي فرصة العودة لهذا الهدف المحوري في حياتي. خططت عام 2010 لكتابة خمس روايات تغطي تاريخ العراق الحديث منذ بداية السبعينات وحتى عام 2007، وقد أنجزت منها حتى الآن أربعاً. في هذا مواساة أخرى تقدمها الرواية.

كيف ترى مهمة الروائي؟ وكيف تفهم الرواية؟

- هذا سؤال عظيم الأهمية. لابد لمن يكتب الرواية أن يقرر ابتداء ما هي الأسباب التي تدعوه لكتابتها. هنالك من يكتبها بروح العالم الكيمياوي الذي يسكن مختبره المعزول عن شقاء العالم. يجرّب ويسعى إلى ابتكار فني يبهر القراء في كل زمان ومكان ويحوّل التجربة الإنسانية الموجوعة إلى لعبة شكلية غايتها تأكيد عبقريته الفريدة. ولهذا الفهم تاريخ طويل يعود إلى عمانوئيل كانت وطريقته في تعريف الملكة الجمالية. أحترم هذا النمط وأقر بشرعيته ولكنه لا يثير اهتمامي ولم أعد قادراً على تخصيص وقت لقراءة ما يكتب في هذا الباب لأن النجاح فيه لا يحالف إلا المواهب الكبيرة التي لا يجود بها الزمن كثيراً. ما يدعوني إلى الكتابة سببٌ فقد وجدت ان أفضل تعبير هو في الفلسفة التأويلية لبول ريكور وجورج غادامير، الأدب بوصفه انهماكاً تواصلياً مع الآخرين في نطاق أفق محدد. بدلاً من المختبر الأنيق المعقم، يذهب الأدب إلى المقهى والأسواق وساحات الحرب ومطبخ البيت ليفتح أفقاً للتحاور مع القارئ عن مشاغل مشتركة ضاغطة. الرواية فنٌ يفكر، أتخيل وأنا أكتب الرواية أني أجلس إلى القارئ في مقهى مزدحم وأنهمك معه في حوار حميم عن همومنا اليومية والاجتماعية والتاريخية المشتركة. التواصل هو روح الأدب الحية، وبدونه نخرج بألعاب نارية لا يأبه بها إلا الباحثون عن تسلية ومتعة مؤقتة.

بدأت بنشر “القنافذ في يوم ساخن” وهي تغطي المرحلة الأخيرة من حياة سليم كاظم. كيف تفسر ذلك؟

- كما ذكرت، وضعت عام 2010 خطة كاملة لكتابة خمس روايات. وبدأت بالفعل كتابة الرواية الأولى منها التي تتناول حقبة السبعينات العراقية وهي “حبات الرمل ... حبات المطر”، ثم صحوت يوماً لأجد أن “القنافذ” قد اكتملت في مخيلتي ويجب أن تُكتب دون تأخير. خطر لي أيضاً أن كتابتها يمكن أن يرسم لي التخوم التي أتحرك في نطاقها وأنا أكتب بقية الروايات. فضلاً عن كل هذا فإن لاستشهاد الصديق كامل شياع أثره العميق في جعل كتابتها حاجة ماسة لا تقبل التأجيل.

تحدثت على موقع دار الرافدين عن أن مبدأ الغزارة هو ما يحكم روايتك “حبات الرمل... حبات المطر”. هنالك أكثر من تسعين شخصية في الرواية وهي تقع في أكثر من 600 صفحة. هل من توضيح لهذا؟

- زمنياً تقع “حبات الرمل ... حبات المطر” في بداية الخمسينيات وقد كرستها لحقبة السبعينات العراقية بوصفها خط البداية الذي يقاس به ما قطعنا حتى الآن من أهوال ومطبات. وهنالك مفارقة تعتمدها الرواية. تبدأ الرواية بقصة قصيرة نشرتها عام 1976 في جريدة “الفكر الجديد” العراقية تحمل عنوان الرواية نفسه. المفارقة أن أنطلق من هذه القصة القصيرة، التي أعدتُ نشرها في صدارة الرواية، لبناء رواية غزيرة ومتشعبة كهذه. وقد حرصت على هذا التقابل بين صنفي الرواية والقصة القصيرة حتى النهاية حيث يجد القارئ في الختام منعطفاً سردياً على طريقة أنطون تشيخوف.

يخيل إليّ أن وراء روايتك “صوت الطبول من بعيد” مهندساً وروائياً عملا معاً على رسم مثلث تضافرت أضلاعه لإغناء العمل. كيف توضح ذلك؟

- كتابة “صوت الطبول من بعيد” هي الأصعب بالنسبة لي لأنها تمثل تصفية حساب مع تجربة صاغت كل ما أعقبها في حياتي وحياة العراقيين. ربما تكون فكرة التبعيد التي ترد في العنوان وهي المسطرة التي تقصدها، وهي وسيلة مهمة على الصعد كافة في الرواية. وذلك أن الرواية تتحرك انطلاقاً من الأنبار، أبعد نقطة عن جبهة القتال، لتقترب من الخنادق وتحترق في أتونها عبر وسيلة اليوميات. يحدث بعد اليوميات انسحاب يبحث عن منظور أبعد يعتمد وسيلة المذكرات في رسالة سليم إلى بيانكا. وهي محاولة يحكم عليها بالإخفاق مقتل كريم. هذه الحركة التلسكوبية من تقريب وتبعيد هي التي شيّدت بناء الرواية. وكما ترى فإن اليوميات هي قمة الهرم لأنها تتوسط الرواية وتمثل بعشوائيتها وتخبطها حقيقة الحرب.

ما الجديد في رواية “الشرّ الأخير في الصندوق”؟

- كل رواية جديدة أكتبها تمثل بالنسبة لي مغامرة في مسار مختلف، ورواية “الشرّ الأخير في الصندوق” تعتمد الرصد النفسي أساساً لمحاكمة كل الأبعاد المتنوعة المعقدة في التجربة العراقية العسيرة. وهي تطرح في هذا النطاق سؤال صناعة الأمل عندما لا يكون أيّ من مقوماته حاضراً. سؤال صعب لا أرى أن بالإمكان التصدي له من دون السرد.