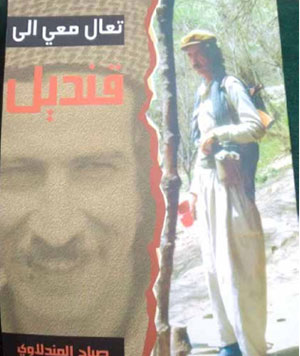

يمثل كتاب (تعالَ معي إلى قنديل) للكاتب المسرحي صباح المندلاوي الصادر عن (دار الكوثر- بغداد، 2022) نمطاً من الكتابة التي لا يمكن تصنيفها بسير ضمن معايير التجنيس، ويشكّل بمضمونه وعناصره وتحولاته مدّونة عصيّة على التوصيف، وهو نوع من الكتابة التي تنطوي على أبعاد متعدّدة وهي تلتقط الأحداث والصّور والسيرة الذاتية والغيرية وتدمجها في متون التوثيق التاريخي واليوميات والاستشرافات بأسلوب شفيف يتوّهج فيه الوعي ويمتزج بين تضاعيف جمال الكلمة وأسطرة الإبداع المعبّر عن أحلك الظروف وأصعب المراحل.

ويمكن القول على سبيل التوصيف أنّ هذا النوع الكتابي يسعى إلى (توليفة) تعبيرية فيها جانب الأداء الإبداعي، وتوثيق النتاج الفني في المسرح والشعر والمقالات والسينما، وتداول الوعي، وجانب آخر يوثق المراحل التاريخية وأحداثها الجسام لاسيما سنوات التحدّي والجمر والتصدّي، لأعتى نظام استبدادي عرفه الشرق نظام جثم على روح العراق قرابة خمسة وثلاثين عاماً من القمع والاستبداد والحروب العبثية، والحصار وتصفية الآخر المختلف سياسياً واعتقال وطن واستباحة كينونته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

وكتاب المندلاوي يضع هذه التجربة الاستثنائية، وإعادة صياغة مفهوم (التوثيق) فهو لم يسع إلى كتابة تاريخية وأرشيفية ضمن مساحات التسجيل، والتدوين المحض بل يتعدى ذلك إلى سبر غور هذه المرحلة الصعبة والقاسية ممّا لاقاه المثقفون والمتصدون وهم يرتقون الجبال ويجوسون الوديان والمجاهل وليس في حوزتهم غير أناشيد الحرية وكتب الأدب شعراً ومسرحاً ورواية، وطائرات النظام تحوم حولهم وتتعّقب خطوهم في جبال كردّستان، وهذا النمط الكتابي يكسر تقليدية التدوين باتجاه توثيق (استثنائي – جمالي وموضوعي) يمزج الإبداع بالتاريخ بالسير الشخصيّة واليوميات ورحلات البحث عن الحرية وتدوين قسوة المنافي والتشرد والضياع.

والكتاب يتصدّى لتسجيل وقائع تجربة فريدة لم تشهدها كثير من دول العالم وتجارب الشعوب إذ اشتعلت الانتفاضة (الأنصارية) في قمم جبال كردستان لتمثّل الوجه الباسق لمقاومة النظام والعمل على تقويضه وفضح قبحه وأدرانه وعبثه بمقدرات الوطن واغتيال الحرية واغراقه في طواحين الدم والمغامرات الجنونية وهوس التمركز المؤدلج، إذ نشبت هذه الحركة الباسلة للأنصار وقد اختاروا الجغرافية الصعبة ليقولوا كلمة التاريخ وجمال هذه الطقوس (الجيفارية) أنها اتخذت من الفن والفكر والثقافة مساحة لتوكيد الفعل الثائر وتأسيس بؤر التنوير وصناعة الجمال كرد على شراسة النظام وأسلحته وأساليبه الوحشية في اغتيال الوطن والإنسان والحرية.

حمل الكتاب بين دفتيه تاريخ هذه المواجهة الناصعة منذ انهيار الجبهة (الوطنية) أواخر السبعينات التي أرهصت بالسلوك الإنفرادي للحاكم وتحوله إلى دكتاتور وسفاك واقتضى ذلك تصفية كل القوى المناوئة التي ترفض مثل هذا التوجه وعلى رأسها – وفي مقدمتها – حركة اليسار وقد دفعت هذه الحركة الثمن الغالي بعد تفرد النظام بها والإيغال في الانتقام الثأري منها، فتوّزعت مصائرها بين السجون والإعدامات والنفي والتشرد إلى كل بقاع الأرض.

وقد اختار كثير من مثقفي اليسار الالتحاق بحركة (الأنصار) التي اتخذت من جبال كردستان قاعدة للانطلاق في مواجهة النظام على الرغم من عدم تكافؤ القدرة في السلاح والامكانيات والقدرات العسكرية، وموضوعية الكتاب تكمن في التتبع التاريخي لبداية هذه الحركة وما شهدته الوزارات والمؤسسات والمشهد الثقافي عموماً من أساليب القمع والاقصاء وفرض سياسة الحزب والفكر والهيمنة الأحادية ومحاربة ما عداها من نتاج وتوّجه.

يروي المؤلف ارهاصات هذا العداء وعدوانية السلطة في أنموذج مما حدث في معهد التدريب الاذاعي والتلفزيوني ومحاربة الفكر اليساري، ورموزه والتضييق عليهم ويصف الكاتب أيام المحنة الأولى في خريف عام 1978 حيث يقول: “خريف هذا العام أقرب إلى الصيف الساخن... ريح عاتية مجنونة تعبث بالأشجار والأزاهير، عواصف رملية، وملاحقات... واعتقالات... ووشايات... وإعدامات، حرب نفسية، تهديدات أجواء متوترّة ومشحونة، أنباء مقلقة، خوف ورعب وهلع، اشاعات مغرضة، دعايات كاذبة عن انهيار هذا أو ذاك اطلاق سراح البعض بعد احتجازهم لساعتين أو أكثر، واثارة الشبهات حولهم، اختفاء البهجة والفرح في الشوارع، هجرة الكثير إلى كردستان والاختفاء في ربوعها، الاجتماعات الحزبية في هذه الأيام العصيبة وفي هذه الأيام أضحت مختصرة ومكثّفة تعقد في السيارات، كان الفقيد الفنان المسرحي فاروق أوهان يقود سيارته الصغيرة ونحن (الفنان المبدع خليل شوقي وأم سامر زوجة الفقيد الآثاري برهان شاكر وأنا والرفيق المثابر لطيف صالح ولطيف حسن نناقش الوضاع الحزبية والسياسية، بعد أقل من ساعة نتيه في الزحام ثم نعود إلى بيوتنا وكل شيء يبعث على الوحشة والتّحدي، تمرّ بخاطري صور وحكايات من الأمس القريب مترعة بالحزن والأذى وهي تشكل خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان في بلادي، استرجع ما حدث لي حينها كنت طالباً في الدورة السينمائية التابعة لمعهد التدريب الإذاعي المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عام 1973، بعد انهائي الخدمة العسكرية بعد التخرج من أكاديمية الفنون الجميلة – قسم المسرح 1972- ويوم بادر الفنان والمخرج السينمائي لؤي القاضي الذي أنهى دراسته للسينما في المانيا وعاد إلى العراق إلى إقامة دورة سينمائية طموحة يراد منها خلق نواة مميّزة في العمل السينمائي في العراق”. (المجموعة: 15). ويؤرخ المندلاوي هذا الاسترسال التاريخي والتوثيقي في عداء النظام لأي نشاط ثقافي وفني لا يتطابق مع توجّهاته السلطوية والآيديولوجية.

ويروي سلوك (الصّحاف) وغيره من رموز السلطة في محاربة المثقفين يساريين كانوا أم غير يساريين، فالنظام كان مصاباً بالعمى أو الهوس الآيديولوجي فمن لا يسير وفق نسق الفكر الواحد والتوجه القومي يصبح معادياً للثورة والوطن ويجب اجتثاثه وتصفيته. هذه الأجواء التي يفيض الكاتب في وصف دقائقها ويورد اسماء المثقفين المبدعين في الموسيقى والشعر والسينما والمسرح وهم يتعرضون للمضايقة والإقصاء هذه الأجواء هي خميرة (حركة الأنصار) الذين اختاروا المنفى فوق الجبال لممارسة إبداعهم ومعانقة حريتهم ورفضهم في أن يتحولوا إلى أرقام وقطيع للنظام الاستبدادي، ولقد اتّبع المندلاوي طريقة فيها كثير من التوليف والابتكار والاجتهاد حين زاوج بين سيرته الذاتية وسير الآخرين من رفاق الرحلة (الأنصارية) فهو يروي ويوّثق حياة ونضال عشرات من المبدعين والثائرين رجالاً ونساءً وكيف قدموا حياتهم ومستقبلهم ثمناً لروح التصدّي والرفض.

يروي الكاتب سير شخصيّات من كل أنحاء العراق ومحافظاته ومدنه شهداء ومنفيين ومبدعين، من البصرة وكربلاء وديالى وبغداد وقد حزموا حقائبهم وغادروا إلى المجهول كنوع من الاختيار والرفض وتمجيد العمل الثوري والإنساني والجمالي بعيداً عن أناشيد الحزب الواحد وطبول الحرب وأساليب التدجين والاحتواء والقمع، ثوار ومبدعون من كل أطياف الشعب وقومياته ومذاهبه انصهروا في بودقة الاستبسال بعيداً عن الهويات الفرعيّة وكل أشكال الانتماء الضيّق فالوطن كان العنوان.

لعلّ مزية اسلوب المندلاوي هي أنّه يمزج بين السيرة الذاتية والغيرية والتوثيق التاريخي بين تقديم الآخرين على شكل قصص وحكايات وتقديم نفسه بوصفه شاهداً ومشاركاً، يمزج بين البوح الذاتي وصوت الآخرين ويلتقط التفاصيل المكانية والسايكولوجية والسياسية ويتقن فن الإشارة، وتضمين المعلومة فأسلوبه ينحو باتجّاه سردية مفتوحة وغير خاضعة لمنطق التجنيس والنوع الكتابي، وتلك هي مزيّة هذا الأسلوب التعدّدي في السرد والتوليف والتسجيل وبهذه التوصيفات يعدّ هذا الكتاب مرجعاً ومصدراً في جانبيه التاريخي وتدوين الإبداع الجمالي وحراك المثقفين وسرد أحوالهم ومكابداتهم وصور القمع والإقصاء التي تعرّضوا لها، والكاتب يمتلك ذاكرة حيوية لا يمتلكها غيره.

والكتاب بهذه المواصفات لا يمكن لشخص بمفرده أن يتصدّى لمثل هذه المهمة التوثيقية والجمالية، إنّه شأن أو عمل المؤسسات ومراكز البحوث والتوثيق وهذا ما اجترحته مخيلة (المندلاوي) وذاكرته وتحويل تجربته الذاتية في (حركة الأنصار) وعمله في تاريخ المسرح العراقي وقيامه بتقديم العروض المسرحية في أحلك الظروف ما هو إلاّ شكل من أشكال الإبداع والرهان على الحريّة والجمال كصورة فاضحة ومناقضة لسلوك وهمجية النظام الاستبدادي الذي ينشر العتمة والعدميّة ويقود الناس إلى حيث أفول الحياة وشحوب المشهد، ونجد كثيراً من التجارب الإبداعية التي تمّ توثيقها وهي جزء من تاريخ الثقافة العراقية الحقيقية، وقد تحوّلت إلى ساحة لتمجيد الفكر، ومحاربة جهل وتفاهة السلطة.

يقول المندلاوي وهو يسرد تقديمه لأحد العروض المسرحية آنذاك: “كنت بداخلي أشعر بالنشوة الغامرة حينما تصدّيت بهذا النصّ للنظام، عادت الفرق المسرحية الشبابية للمشاركة في المهرجان إلى مراكزها، وما عادت فرقتنا في مركز شباب القناة، كان كتاب نقلي إلى منطقة نائية هي العمل في مركز شباب القائم بتوقيع كريم الملاّ وزير الشباب؛ وتوّجهت إلى قضاء القائم الكائن على الحدود العراقية – السورية، وكنت أطوي مئات الكيلومترات في الصحراء وفي بعض المرات أتوّقف في مركز الرمادي وأقضي ليلتي في مقر الحزب الشيوعي، وفي اليوم التالي أواصل رحلتي إلى القائم”. (الكتاب: 18)، ويواصل سرد تفاصيل رحلته وعذاباته اليومية، وهو ينتقل من مكان إلى آخر ولا يجد سوى الاستبعاد والإقصاء وتقويم أنموذج معاناته يعكس صورة عامة وجماعية وشاملة كان كل مثقّف يمر بها ويعاني تفاصيلها. فعرض مسرحي أو قصيدة أو مقالة تجعل النظام يقلب كلّ الموازين ويتحوّل إلى سلوك عدواني ويطارد كلّ بارقة تتغنى بالحياة والأمل والجمال فضلاً عن مطاردة كاتب العمل الفني. إنّه نظام يحارب القصيدة والمسرح والسينما والفكر ويشجّع النتاج التعبوي الذي يمجّد الحاكم الأوحد، ويمجّد الحروب ويقدّم صورة زائفة عن الواقع المأزوم والأزمات التي يتعرض لها الشعب والوطن.

يستغرق الكاتب في عرض تفاصيل هذا الحراك الثقافي الذي كان يمثّل نوعاً من المقاومة الثقافية التي تحوّلت مع ظهور (حركة الأنصار) في الشمال إلى مقاومة حقيقية تستحق اليوم أن توّثق وتسجّل تلك الوقائع والأحداث، وحكايات الموت والنفي والتعذيب وصور القصف الهمجي بكل الأسلحة ضد تجمعات مثقفين يقدّمون القصائد ويمجدون الجمال والمسرح والفن التشكيلي، ويوّثق الكاتب وقائع الرحيل الأوّل حين قرر كثير من الرفاق الارتحال عن وطن لم يعد وطناً يستحق البقاء مع نظام استبّد بكلّ المقدّرات، فتحت عنوان (الرحيل) كتب يقول: “أتفقنا أنا ورفيقي الفنان اسماعيل خليل المخرج المسرحي عضو الفرقة القومية للتمثيل، وممن شاركني سنوات الدراسة الأربع في اكاديمية الفنون الجميلة أن نسافر إلى اسطنبول عن طريق البر سوّية، وصادف أن التقينا الفنان عوني كرومي، واخبرناه بما ننوي عليه، وكان ذلك قبل عودتنا إلى البيت وفي ساعة متأخرة من الليل، استبدّ به الحزن وفرّت دمعة من عينيه وراح يدمدم:

- حتّى أنتم قررتم المغادرة.. من الذي سيظل معنا؟

الرابع عشر من كانون الثاني عام 1979، كنّا على أتمّ الإستعداد للرحيل بعيداً،.. الهجرة – السفر – الهروب.. الطائر لا يعترف بالأسوار والسجون، وفي الساعات الأخيرة تجولنا كثيراً في شوارع بغداد كنا نتأمل البنايات والساحات والجسور كأننّا سياح في هذا البلد لكنّنا نشعر بالغربة فيه، نريد لتلك الصور أن تحفر في الذاكرة وربما تصعب حتى العودة، وهذا ما حدث فعلاً لزميلي اسماعيل، إذ غادر الحياة في المانيا مستقرّة الأخير بعدما بادر الألمان لرعايته، والإشراف على وضعه الصحي قادتنا أقدامنا في زقاق ضيق في منطقة الكسرة حيث بيت اسماعيل المتواضع البسيط كانت شقيقته كريمة معنا في تقديم وجبة غذاء شهية لكن ثمة حزن دفين في الصدور، فاض الحزن قبل الوداع الأخير وفي ذلك الوقت كانت هناك الطمأنينة، لأننا سننجو من براثن هذا الغول، ولأنّ خطانا لن نفترق مثلما قضينا فترة الدراسة في الكلية بصف واحد، والعلاقة الوثيقة التي كانت تربطنا سوية”. (الكتاب: 22).

هذا السرد الذي يقترب من السرد الروائي ووصف الشخصيّة وقلقها الداخلي والأمكنة والغربة الداخلية والتوّجه إلى المجهول نجد مثل هذا النص وانثيالاته الأدبية في كثير من القصص والحكايات التي برع الكاتب في تدوينها بأسلوب أدبي، ووفق استكناه (سايكولوجي) لوصف المشاعر الداخلية واضطراب الإنسان ازاء المواقف الصعبة والحالكة وهذه إشارة إلى المحمول الأدبي – السردي الذي ينطوي عليه الكتاب وبعدها يتحوّل إلى سرد وقائع التاريخ ويقدّم موقفاً تحليلياً لواقع النظام وهوسه وأزماته، مما يجعل هذا الكتاب يتميز بهذه القدرة على ايجاد توليفة تعبيرية وتسجيلية ليوميات الثقافة العراقية ومعاناة وسير المثقفين في كل ميادين الإبداع، وقد تحوّلوا إلى أعداء من الدرجة الأولى من وجهة نظر النظام التسلّطي لأنه ببسالة يحارب الثقافة والتنوير لأنها تذكر بالحريّة والجمال وبهاء الوطن المستقرّ.

وقد يوحي إلينا الكاتب حتّى بمفردة (قنديل) وهو جبل بأن المدوّنة تتضمن دعوة إغرائية لمعاشرة الجمال المحلّق الذي يحارب القبح القابع وهو ما حملته هذه المدوّنة أو التوليفة الجمالية من قصديّة سيميائية وتعبيرية ونسق تدويني وتوثيقي إنها رحلة لمغامرة العقل بين الوديان وعلى جبال (قنديل) وهندرين، وكرد كولان ولولان... الخ، وقد رصد الكاتب جانباً آخر مهماً في رصد حركة المنافي في جميع دول العالم، ونقل سير الاستبسال والبحث عن الحرية، في تركيا وبلغاريا واليمن وسوريا، وغيرها من دول أوربا التي شهدت أكبر هجرة للمثقفين العراقيين الرافضين لنظام الاستبداد والحروب والإقصاء الممنهج.

وستبقى حكايات قنديل ورحلة (الأنصار) البسلاء سجلاً ساطعاً ومرجعاً تاريخياً يوثق وقفة المثقف العراقي، وهو يتصدّى لأعداء الحريّة والوطن ولم يدّخر هؤلاء المستبسلون أي شيء في سبيل الانعتاق والتمسك بالمبدأ والانتماء إلى الفعل الجمالي والفكري والنضالي على الرغم من هول الوقائع وشراسة السلطة وأجهزتها الفتاكة وهم لا يملكون سوى (قناديل) المعرفة والجمال والارتهان إلى الجغرافية القاسية بحثاً عن تاريخ ساطع يمّجد العقل والحرية والجمال ويغنّي لوطن بلا طغاة ولا حروب ولا فقر ولا استهانة بالأحلام والتطلع والكينونة الحقيقية، مدّونة مندلاوي مدوّنة تمردت على التدوين التقليدي فكانت مساحة لما هو استثنائي وعميق وشفيف.