عادة ما تستهويني في الأسفار أن أحمل معي واحدة من الروايات ومجلة ثقافية؛ للتخفيف من ثقل السياسة وهمومها وعالمها الصاخب الذي يشغل الكتّاب المهمومين بها يومياً على مدار العام.

وفي رحلة سياحية قصيرة إلى إحدى بلدان الخليج خلال شهر أيار الماضي، حملت معي مجلة «العربي» الصادرة في الشهر نفسه والتي خصصت ضمن مواد عددها استطلاعا جميلاً عن مدينة البصرة.

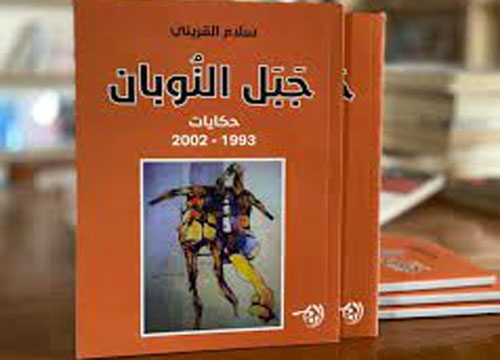

وذكّرني هذا بكتاب حكايات القاص العراقي سلام القريني، الذي كدت أنساه مركوناً على أحد رفوف مكتبتي. فحملته معي رديفاً لتلك المجلة، وهو بعنوان: «جبل النوبان.. حكايات 1993- 2002» وصادر عن «دار الرواد المزدهرة» البغدادية في 2021.

والحكايات واقعية عايشها الكاتب من خلال تجربته الشخصية في «أبو الخصيب»، تلك المنطقة الجميلة الخلاّبة المحاذية لشط العرب على مقربة من مدينة البصرة، والتي نزل فيها القريني مع عائلته وهو صبي عام 1963.

وهذه المنطقة ذاتها لطالما افتتنت ناظري وأنا صبي بسحر غابات النخيل فيها، حينما كنا نمر قبالتها في شط العرب، ونحن نستقل واحدة من السفن التجارية الهندية غير المؤهلة لركوب السياح، متجهين إلى ميناء البصرة - بمعية جدي الحاج أحمد السماك إبان زياراته السياحية الدينية السنوية للعراق. وكان جدي أو واحد من رفاقه يشير بأصبعه اليها عند وصولنا بمحاذاتها ويقول: ها قد وصلنا « أبو الخصيب». ولا أعرف ما هي علامتهم على معرفتها.

وقد جاءت تسميتها بهذا الاسم على اسم شخص يُدعى مرزوق أبو الخصيب، الذي حفر نهراً فسُمي باسمه، كما يوضح المؤلف القريني، مشيرا إلى انه مولى الخليفة أبي جعفر المنصور، طبقاً لفيصل السامر الذي تحدث عن كثرة أنهار هذه المنطقة، حتى كان يُقدّر عددها من باب المبالغة بـ 120 ألفاً، وذكر عددا منها (في كتابه «ثورة الزنج»). وكان يُطلق على الترع والجداول أنهاراً، كما هو الحال عندنا في البحرين فيما يتعلق بالجداول والترع المتفرعة من العيون الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة، ومن الآبار الارتوازية.

أما «جبل النوبان» فقد استمدّه القريني لعنوان حكاياته من اسم تلة تاريخية سكنتها عوائل الزنج. وهو إذ يتناول بريشته القلمية أسماء كوكبة عريضة من المناضلين المثقفين الكادحين، من فنانين وشعراء ومدرسين وغيرهم، ترسم لنا تلك الريشة القلمية - بشيء من التفصيل - بروايات أربعة من رفاق الدرب الطويل المشترك، ممن كانت له رسائل متبادلة معهم، أو ذكريات حميمة لما تزل محفورة في ذاكرته ووجدانه.

ويعترف المؤلف بأنه لم يقاوم فكرة المغامرة بمراسلة من كان منهم في المنافي عبر البريد الحكومي، في ظروف أمنية مشددة بالغة الخطورة، متناولا ما عانوه من عسف النظام الصدامي الوحشي بحق كل واحد منهم، وهم كل من: الشاعر وليد عبد الله، وعاشق الموسيقى محمد مطرود التميمي، والشاعر مصطفى عبد الله، والشاعر محمود بدر.

الأول رحل في الأربعين من عمره في المهجر الهولندي متأثراً بما كابده من أمراض موروثة من عسف النظام وتنكيله به، والثاني كان مصيره المأساوي كمصير الأول، حيث جرجرته حرب النظام وخرج منها بأمراض لم تمهله لإكمال شوطه في الحياة، على حد تعبير القاص القريني. والثالث استقر به الترحال في المغرب، وهو الذي كتب قصيدة «الجنازة» التي نُشرت في ديوانه الصادر في براغ بعد مماته، والذي أهداه إلى رفيقه محمد المطرود، أما الرابع فهو محمود بدر الذي أجبره النظام على أداء الخدمة العسكرية، ثم ساقه سوقاً لمحاربة أشقائه الكُرد في الشمال، رغم عدم تأهله البدني والصحي. ولم تكتف السلطة الدكتاتورية بذلك بل مارست عليه ضغوطاً هائلة لإلحاقه بحزبها، فما كان منه إلا الفرار من الوطن ليستقر به المطاف في السويد.

وثمة أسماء عديدة لا يتسع المقام هنا للأسف وفي هذه العُجالة لاستعراضها، تناولها القاص تحت عنوان» شخوص في القرية» وعناوين اخرى.

ويختتم القريني كتابه الممتع الشائق بعنوان «في عام 2005م»، وهو العام الذي عاد فيه إلى البصرة صديقه محمود، حيث جال به وبعض أصدقائه بجميع الأماكن التي كانت لهم فيها ذكريات ثقافية وفنية وسياسية ومواقف طريفة. لكن معظمها لم تعد كما كانت فقد غدت أثراً بعد عين؛ بفعل عوادي واحد من أبشع ما مر به تاريخ البصرة من أنظمة استبدادية، هي المدينة التي طالما كنا نردد أسوةً بآبائنا وأجدادنا البحارنة «اللي ما شاف البصرة يموت حسرة» فيما «تذبحنا الحسرة» -على حد تعبير المؤلف - حينما نقرأ ونشاهد من بعيد ما لحق ويلحق فيها من جرائم بحق ناسها البسطاء الطيبين وبيئتها الساحرة الفاتنة.