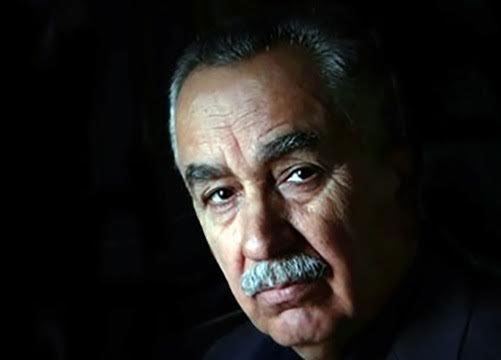

الرائد القاص فهد الأسدي من كتـّاب الستينيات الذين اجترحوا لهم ملاذا ً تعبيرياً ينحو لاستقلالية خطه وتوجهه في الكتابة القصصية.

فهو ستيني مختلف عن أبناء مرحلته، فقط كان يجايلهم في ما يستخدمه من بنية وتقنية جديدة في الكتابة ، لكن له همومه الخاصة، وولعه بنماذج من الشخصيات كان قد عاش معها في أهوار الجنوب حيث مسقط رأسه ونشأته واستقراره .

وقد تجسد ذلك في معظم قصصه المنشورة في مرحلة الستينيات، وضمت بعضها مجموعته البكر (عدن مضاع).

(الأسدي) يتعامل مع نماذجه بعفوية فنية خالصة ، مما وضعها مثل هذا التعبير ــ السهل الممتنع ــ ضمن دائرة الرمز أو محمولات الظاهر والباطن. فهو بعرضها على صورتها الواقعية، لم يربك حركتها ووجودها بنمط التهويل اللفظي، والتعبير الصاعد على وجودها الواقعي. كما أنه أطلق طاقاتها التعبيرية إزاء واقع محتشد بالأخطاء بروح التمرد الفطري، مما أكسبها نمطا ً من التعبير عن وجودها. فالمعاني التي تطرحها القصص وما تولده من دلالات ضمن البناء الفني الذي صاغ من خلاله أجواء نصوصه، باتت السمة التي ميّزت قصصه من بين مجايليه، لأسباب منها واقعية القصة ومستواها الموضوعي والفني، وأنماط التناول ومستوى الخبرة المكتنزة التي تكشف عنها النصوص، والإحساس بتأثيرات المكان، والمعرفة الحسية بخصائصها ، وليس معرفته طبوغرافيا ً فقط.

هذه المرتكزات قد تبدو ذات صبغة واقعية في متابعة ما يحيط بالنماذج من تأثيرات، وما يحدث على الأشياء من متغيرات، غير أنها تقود إلى ما وراء مثل هذا النمط من الكتابة، التي ترمي إلى مقاصد فكرية ــ سياسية اجتماعية ــ دون أن يكون معلناً.

فالمكان مثلاً يعمل على تشكيل وعي الشخصية عبر المعاناة الذي مر بها ضمن صراعها مع الواقع، وهذا الوعي الذي يرقى إلى منطقة الوعي المكتسب، أي المعرفي، يحافظ على فطريته وعمقه في آن واحد. صحيح أن القاص يتعامل مع البيئة والمكان بإحساس من وعى المدن وإشكالاتها التي شكلت عامل تعطيل للاسترجاع وإدراك سمات المكان السابق وخفاياه المؤثرة، بحيث خلقت نوعا ً من التراكم الحاجز لظاهرة الاستعادة، لكن ما تؤكده القصص هو الإدراك ووعي خصائص المكان عبر الصور المضمرة في الوعي الباطن ــ على حد قول باشلار ــ أي أن الذاكرة تزخر بمحمولات تـُجدد فيها صورة المكان من خلال حراكه وضمن حراك منظومة الإنسان في تعامله مع الأمكنة ، ومن منطلق فلسفي في أحايين كثيرة، وعلى وفق ما أكده (غولدمان) بهذا الشأن متطرقا ً إلى الصور الواقعية التي تضفى على سماته تجديداً.

أي جدّة التعبير ودقته بنيويا ً، وتأشير علاماته الدالة. وهذا راجع إلى المحمول النفسي المرحّل من عالم الطفولة والذي يلعب دورا ً أساسياً في عملية الاسترجاع والخلق الجديد. إن ما يخضع له القاص في إجراءاته عن المكان، ليس المشاهدة البصرية، أو الانطباع النابع من المتابعة المباشرة فقط، وإنما استدراج وعكس اللاشعور في وصفه وإقامة علاقة نصية مع تفاصيله. أي استمالة الذاكرة إلى خزين الطفولة. وهي ذاكرة متشكلة بالأساس عبر التراكم المعرفي، تستمد معلوماتها وانطباعاتها من الذاكرة الجمعية. فـعالم(الأسدي) لا يفضي بذلك من خلال موقف فردي وجودي ــ وإن بدا ذلك ظاهريا ً ــ بل يحاول توسيع دائرة التعبير نحو مستوى جمعي . بمعنى نقل النظرة العامّة من خلال النظرة الخاصّة. وهي بذلك تتحلى بالموضوعي والفكري. وهذا مؤسَس بسند جمالي. إذ أن للقاص تميّز خاص ونكهة في صياغة بنية قصصه أسلوباً ولغة . وهي تتجلى في وتيرة ومنهج أسسته القصص مجتمعة على مدى مسيرة القاص ، وهي طروحات مبكرة سبقت مثيلها من لدن مجموعة من القصاصين العراقيين الذي كانت بيئة الأهوار فضاء لنصوصهم مع تباين وجهات النظر وتشكيل بنية المكان وحركة الحيوات فيه.

إن مثل هذا التأسيس، لم يكن من بنات تقليد الأنماط السائدة، بقدر ما هو متشكّل من خلال حركة الواقع ووعي القاص له. حيث تتجمع مفرداته في النص عبر رؤيته لهذا الواقع, والمتجمعة في الرؤى النقدية لظواهره. ذلك كون الراوي العليم في القصص، سواء شـُكّل على نمط ذاتي أو موضوعي، فهو مشارك في فعل النص ومجسِّد لأحاسيس نماذجه. أي يساهم في دفع عجلة السرد عبر منظور فكري ــ جمالي. وهي المشاركة والاقتراب الإنساني من النموذج بقدر ما تمتلك نظرة استثنائية لحركة المجتمع في المكان. بمعنى إطلاق فعل الفرد عبر فعل الجماعة. والعكس وارد، وإن كان مثل هذا المتشكّل الرؤيوي، والموقف الفكري، ينطوي على حالة من المعالجة الخاصة التي تطرح الحاد والمشتبك من الأفعال لحالات إنسانية في أمكنة فريدة مثل(المصحّات، معهد تأهيل المكفوفين) وهي تداولات ذات خصوصية نقدية، وعرض مفجع لتأكيد جانب إنساني مضطهد.

إن ما وقع على نماذج (الأسدي) من اضطهاد وحيف فئوي وطبقي في مجموعاته (عدن مضاع، طيور السماء، معمّرة عِلي، الصليب.. حلب بن غريبة) هو ليس اضطهادا ً سياسياً مباشرا ً، بقدر ما هو نوع من المحاصرة من قبل المصادر المجهولة.

بمعنى تحكّمت في هذا سلطة منتـَجة من السلطة السياسية. وإن اتضحت حالاتها في (الجنون، العمى، الفيضان، توظيف الرموز الواقعية كإيشان حفيظ) وغيرها، لكنها محاصرة ترقى إلى الضغط الوجودي المحفوف بأسباب واقعية، ضمن سياق اجتماعي واقتصادي مكابر.

وهذا لا يعني ان القاص يعمل على تضمين قسري؛ فجمالية النص وجدليته يحكم حركته ونسقه ويجدد من حراك نماذجه وحيويتهم التلقائية، و ما يمكن أن يؤسس عليه من دلالات؛ هو الحفر في الممكن لمعرفة ما ينطوي عليه من قصد.

لأن القصص جميعاً عبارة عن عرض للحالات الإنسانية.

أما جدلية الأشياء ووجودها وعلاقاتها ومسبباتها، فهي تأويلات يمتلك حقها القارئ فقط وهو ما نلاحظه في القصص التي انطوت على جدلية الواقع وصراعاته المستندة إلى بنيات اجتماعية وسياسية واقتصادية، معبّر عنها بشكل غير مباشر، أي هي حاصل تحصيل للحراك العام. هذا من جهة ومن الجهة الأخرى، فنعني بذلك أيضا ً متعلقات المكان وتأثيراته. فالقاص في تعامله مع البيئة تحديدا ً يفعّل عناصر المكان من خلال تفعيل التجاوب السلوكي مع المتغيرات والصعوبات والعقبات التي تواجه الإنسان.

فهو يدفع النص نحو تأسيس صورة سحرية للمكان بمحدودية واضحة.

غير أن له مفرداته لمثل هذا الفعل السردي في قصص مثل (الكارخ، معمرة عِلي، طيور السماء، المعجزة).

كذلك منح الأجواء القصصية نكهة الفرادة في الكشف عن دواخل النموذج.

ونقصد به ما يحيط بالنماذج من خصائص مؤثرة للمكان وتعلقهم به، بمعنى تعلق الشخصية بالمكان من باب السبب والنتيجة. أي أن وجوده محكوم بالعلة والمعلول عبر العلاقات المستديمة مع البيئة كما في قصص ( النشور ، الظمأ ) هذه الخصوصية متأتية من طريقة التعامل التلقائي المُحدد بوعي فطري للراوي العليم سواء كان ذاتياً أو موضوعياً. وبذلك استطاعت القصص أن تستكمل أدواتها ووظائفها الموضوعية. خاصة في طرح الاستثنائي من الظواهر. والتعامل مع بيئة فريدة، هي بيئة الأهوار. يُضاف إليها ذلك السياق في استخدام الحس الشعبي . أي نظرة النماذج البسيطة في تلك البيئة للواقع المعاش ، وعكس مثل هذه المفردات عبر صورة الإحساس بفعل التوازن والارتقاء بما هو شعبي ــ حكائي، ثم التوفر على سياق ينطوي على بلاغة شعبية في طرح المفاهيم.

وهذا ما يميّز الإنسان في تلك البيئة في كونه يعي ما حوله، معبرا ً عنه بما يمتلكه من أدوات تعبير شعبية بليغة.

إذ نلاحظ أن قصة (الشبيه) مثلا ً قد قررت مسارها الموضوعي ضمن كشف ما خفي في مثل هذه الأمكنة (معهد التأهيل للمكفوفين) إلا أن القاص حاول تجاوز ذلك باتجاه حالات فكرية فلسفية، أي انه طرح فكرة الاحباط، وذلك لاختياره مجموعة من العميان يتوسطهم مبصر ادّعى العمى.

وهي عملية حددت بالتجربة ضياع الابصار. بمعنى غدت المعادلة (أعمى + مبصر = مكفوف) وهو نوع من جدل العلاقة بين الرائي وغير الرائي.

وباعتقادنا أنه جدل يفضي إلى صراع يكشف ما خفيَ في بنية العلاقة بين المكفوفين مع بعضهم.

أو علاقة المكفوفين مع المكفوفات. بل تعداه إلى علاقات كل النزلاء مع بعضهم، حيث اختلط الإبصار بالعمى. وهو سياق فكري جدلي آخر.

وبذلك عبّر بالدال عن مدلولات اكثر غنى. وهذا ما نجح به القاص، في التعبير عن الإبصار أو عدمه، واختلاط الألوان. وهو جدل الإدراك أو عدمه ، فهو يوحي باضطراب الواقع الناتج من اضطراب أسسه الموضوعية.

وحين استخدم القاص بنية المقاطع ذات العناوين الفرعية، كانت بمثابة دالة على إحياء السرد في طرح المفاهيم . فإذا طرح الأجداد والآباء لمفاهيمهم، فأن الأبناء ذكروا طروحاتهم عبر سؤال (أيها الجد، هل نحيا لنصير، أم نصير لنحيا؟) وبهذا السؤال يتحقق جدل وصراع أكثر حدّة في اتخاذ النهج للمقاوم الذي يتحقق عن طريق (عبيد السيد) الذي طرح مفاهيمه التي حققت النتائج الدالة على جدل وصراع دام طويلا ً. فيما تتحقق مفردات الصراع بين الواقع والإنسان عبر ساعي البريد في مساحات الأهوار وكشف الانطباع الأكثر بلاغة عن المكان وحدّة العلاقة مع الواقع من جهة. ومن علاقة ساعي البريد بعمله وبطريقة أدائه من جهة أخرى.

وقد اتخذت القصة من الماء معبرا ً لمثل هذا المفهوم .

وبذلك تحقق للمصدر المائي دلالته المكانية في العبور والامتداد والحسم. والقصة تقترب من قصة (الكارخ) في موضوعة الصراع.

لكنها تختلف عنها في بنية النموذج ــ الإنسان ــ مراقب منسوب الماء (الكارخ) الذي يتخذ من فهمه للأشياء سبيلاً لما يجري. وهو موقف انتقادي واضح من خلال ما كشفه الكارخ لانقياده الروحي إلى الرقم خمسة.