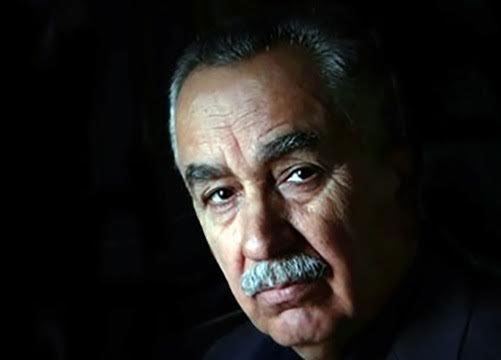

المكان والمكانية، خاصيتان ارتبطتا مباشرة بالذاكرة، لأنها نوع من المتعلق الذي يحتفي بتاريخ الفرد والجماعة. ولو قلبنا المعادلة التي نوّه عنها (جاستون باشلار) والقائلة في كوّن (المكانية في الأدب ؛ هي الصورة الفنية التي تذكّرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة. والعمل الأدبي والفني حين يفقد المكانية، فهو يفقد خصوصيته وأصالته) لذا يمكننا فتح باب أوسع لمثل هذا المدار الذي انفتحت عليه المعرفة في الفن والأدب، فالإنسان إذا افتقد المكانية، ونقصد بها الحس المكاني، فأنه ينتبذ له مجالاً لا معنى له في الحياة،بسب افتقاد التاريخ الشخصي، بل السري والمعلن من مدوّنته الشفاهية والخطية. إن التأكيد على حيوية المكان، كوّنه متعلق المدوّنة بالنسبة للإنسان. يمنحنا قوة التعامل معه، وخصوصية العمل على ابتكار الأمكنة والبحث عن أصالتها وكينونتها المفقودة بسبب ما داهمها من طارئ، لا يمثل أو يتعلق بتأريخها، بقدر ما يُلغي منطقه وتسلسل تطوره،الذي يستمد صيرورته من مبتكرات عقل الإنسان على مر الأزمنة. فالمكان (ما يُثير الخيال، وما يُعيد صورة الأمكنة الأولى؛ الغرفة، السطح، الزاوية، السرير و الجدار) وقد صنّف (باشلار) الأمكنة على أساس علاقتها بالإنسان أساساً،وهي مجالات تُثير البهجة والاستقرار النفسي،لأنها ترتبط بتاريخ الإنسان ومنها الحارات والشوارع ورموز عمارة المدن بذاكرتها الحية. لذا نؤكد على علاقة المكان بأحلام النوم واليقظة. وهما فعلان مشروعان للاقتراب من المفتقد من الزمن الفائت. والمقياس في هذا ذاتي بحت. بمعنى ثمة أمكنة مفتقدة وأخرى حاضرة بسبب ما تمنحه صوّرها من لذّة، وغيرها مطموسة بسبب قسوّتها وشدّة وقعها على حياة الإنسان. فالاستعادة مرهونة بخصوصيتها أساساً. ففي أحلام اليقظة (تتداخل مختلف البيوت التي تركناها، ونحتفظ بكنوز الأيام السالفة) وهي من مكوّنات الخيال عند الإنسان. بمعنى تتعلق بشعرية المكان عبر جماليته وصيرورته الجاذبة. فالانفعال الذي نمارسه بالاستعادة، وهو نوع من التداولي، لأنه مرتبط بالحس الذاتي عند الإنسان. نحن نمارس فعل الشعر، لأن استذكار للمكان واستعادة صورته، يعني التعامل مع صوّره المنتخبة، الصوّر التي تبعث في النفس الراحة واللذّة.من كل هذا نرى أن استعادة صورة المكان الأول،وتصوّر الخيال للمكان المرتقب عبر أحلام اليقظة الفنان (كامل الموسوي) من خلال لوحاته ينظر إلى المكان عبر متخيله الفني. بمعنى لا يضع ضوابط صارمة تؤكد حدود المكان وأبعاده بقدر ما يتفاعل مع حدود تفاصيله ذات البُعد الأُسطوري والتاريخي(الاجتماعي) أي المزيج بالمتخيّل. فهو إما يتعرض إلى أمكنة أسست إلى متن أُسطوري كما هي في الملاحم (ملحمة جلجامش) مثلاً وما احتوته من مداورات تصب في الجانب الفكري والعلاقات المدنية، مركزا على العلاقات العامّة والخاصة بما هو خاص برعايا (أوروك) وما تعنيه العلاقة بين الملك ومجمع الآلهة حتى حضور (أنكيدو) إلى الحاضرة. فهو غير معني بتفاصيل السردية وإنما يهتم بتفاصيل تتعلق بالأمكنة وما عثر في باطن أرضها من لقى هي الدليل المؤكد لكل باحث وخالق للنص. ولأن (الموسوي)فنان تشكيلي موهوب وحيوي النظرة فأنه يرمي بمعروضاته التشكيلية بما هو خالق لحوار حيوي تفرضه على وسيلته الفنية روح المتخيل الذي يمتلكه الفنان من باب الخلق. وما نعنيه بالتعتيق هو البُعد الذي يؤشر أصالة ما يعرضه كمل ذكرنا في الأمكنة التراثية(الآثارية)، والأمكنة الشعبية وما عمل على تجميلها وحفظها من خلال ممكنات الأمكنة كالشناشيل. الفنان شديد الحرص على عكس ما يكّمل المكان من فضاء وحصرا فضاءات أمكنته المتعددة. إن التناول بكذا وسيلة فنية يعني وضع معادلة قائمة على التوازن والاستكمال بين الطرفين أي بين المحتوى وإنائه الفني. هذا من جهة ومن جهة أُخرى بما يشكله هذا الاستعمال من سعة النظر وبُعده التاريخي فهو فنان عاش تاريخا حتى استكمل شروط أصالته مجسداً في علاقته مع المدينة واستثناء تاريخها ونشأتها وهي تعيش أزهى وأفضل فترات نعيمها وهو شاهد حيوي على هذا،إذ يحمل في ذاكرته صوراً حية ومتخيلاً خصباً ساعده على استعادة ما أصبح تاريخا. فقد زحفت على رموزه وشواهده عوامل التخريب والالغاء بشتى النوايا، كما حصل في معظم المدن العراقية وذلك بإلغاء الأمكنة أي فقدان المدن لهويتها.

© طریق الشعب. Designed by tareeqashaab.