في تموز 1969، اجتمع الشعراء الشعبيون في الناصرية، ليطلقوا أول مهرجان للشعر الشعبي. مهرجانٌ بدأ من المقاهي، وامتلأت به القاعات، وكانت قصائده أقرب إلى بيانات ثورية.

لماذا خافت السلطة من الشعر؟

صيف عام 1969، وبالتحديد في 7 تموز، شهدت مدينة الناصرية حدثاً غير مسبوق في تاريخ الشعر الشعبي العراقي، حيث عُقد مهرجان هو الأول من نوعه، جرى تنظيمه من دون دعم رسمي مباشر، وبمبادرة من مجموعة من الشعراء الشباب الحالمين بمنصة تعبّر عن لغتهم ولهجتهم وتجاربهم اليومية، على غرار منصات الشعر الفصيح. لم يكن ذلك المهرجان مجرد فعالية ثقافية، بل كان - كما يروي منظموه وشهود عيان- لحظة فارقة في التعبير الشعبي، جمعت بين الحماسة الشعرية، والحس السياسي المتصاعد في عراق ما بعد هزيمة حزيران 67، عندما كانت القصيدة تُكتب وتُنشر في الصحف بدلاً من أن تُلقى من على المنصات وجهاً لوجه مع الناس، كما لو أنها بيان احتجاج. اليوم، بعد أكثر من خمسة عقود، نستعيد تلك التجربة الأولى: كيف بدأت؟ من شارك فيها؟ ولماذا انتهت تلك السلسلة من المهرجانات فجأة بعد خمس سنوات فقط من إنطلاقتها؟

الفكرة من المقاهي إلى مكتب المحافظ

أواخر ستينييات القرن الماضي، كان الشعر الشعبي بشكله المتجدد - بعد قصيدة للريل وحمد للشاعر مظفر النواب - قد بدأ يجد طريقه إلى المقاهي والنوادي العامة. وفي مقاهي الناصرية، كان هناك ثلاثة من الشعراء الشباب، كاظم الركابي وعادل العضاض وجبار الغزي- يتحاورون بشكل متكرر حول الحاجة إلى مساحة علنية تُكرّس للشعر الشعبي، تماماً كما تُقام مهرجانات للشعر الفصيح. في إحدى تلك الجلسات، اقترح كاظم الركابي تنظيم مهرجان للشعرالشعبي في الناصرية، ووجّه رفاقه إلى صديق له يُدعى جاسم الركابي، كان يشغل منصب مدير بلدية المدينة، ويتمتع بنفوذ حزبي وإداري. لم يتردد المدير في دعم الفكرة، لكنه سأل عن “شعار المهرجان”، ليأتيه الرد من جبار الغزي: “كل شيء من أجل المعركة”، في إشارة إلى الهزيمة العربية في حرب حزيران، ومشاركة الجيش العراقي فيها. كان الشعار سياسياً ووطنياً، وهو ما جعل المدير يتحمس أكثر للمشروع، ويعدهم بعرض الفكرة على محافظ ذي قار. جاءت الموافقة بسرعة، إذ كان المحافظ صديقاً لوالد عادل العضاض، ووافق على الفور على دعم المهرجان بمبلغ خمسين ديناراً، وهو مبلغ كبير آنذاك، فيما ساهم مدير تربية ذي قار بمبلغ مماثل. وإلى جانب هذا الدعم، كانت البطاقات التي بيعت للجمهور مصدراً تمويلياً أساسياً أتاح للمهرجان أن يرى النور، بحسب ما يروي عادل العضاض، أحّد منظمي المهرجان. بعد التأمين المالي، بدأ تقاسم الأدوار: كاظم الركابي، الذي كان يعمل في الإذاعة ببغداد، تولى مهمة دعوة شعراء العاصمة، فيما توجّه جبار الغزي بنفسه لدعوة شعراء البصرة والعمارة، أما العضاض فتولى إدارة التفاصيل الإدارية والفنية. كما جرى الاتفاق على أن يتولى الشاعر الأستاذ عبد الواحد الهلالي استقبال الشعراء الوافدين.

الشعراء يصلون إلى الناصرية

جرى اختيار “نادي الموظفين” وسط مدينة الناصرية لإقامة المهرجان، فيما حُجز لإيواء الضيوف وللقراءات واللقاءات فندق “بغداد” في شارع الجمهورية قرب المقهى الذي يتردد عليه الشعراء والفنانون. وهكذا وبميزانية بسيطة، وبشغف عالٍ، تحوّلت الناصرية عاصمة ذي قار إلى محطة أدبية مزدحمة.

إضافة إلى الأمسيات الشعرية المسائية، أطلق المهرجان في الصباح رحلات ميدانية للمشاركين إلى أماكن قريبة، أبرزها أهوار الجبايش، و مدينة أور الأثرية. كان هناك حرص على إظهار الوجه الثقافي والتاريخي للجنوب، إلى جانب النص الشعري، ما أضفى على المهرجان طابعاً شبه احتفالي، واسعاً ومنفتحاً.

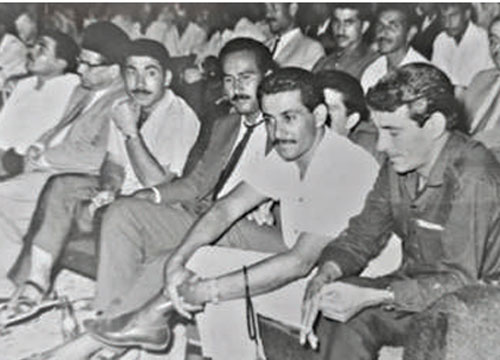

جاء المشاركون من أغلب محافظات العراق، واختيروا بعناية من مختلف الاتجاهات والتيارات، وإن كان صوت “اليسار” حاضراً بقوة. ومن بين الأسماء التي حضرت المهرجان، ابو ضاري، شاكر السماوي، عزيز السماوي، طارق ياسين، علي الشباني، كاظم الرويعي، كاظم الركابي، وآخرون من البصرة والديوانية وبغداد، شكلوا معاً نواة جيل شعري كان يبحث عن صوته وسط زمن متقلب. استمرت فعاليات المهرجان لمدة ثلاثة أيام، وشهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً، كما يتذكر خضر خميس، الشاعر الفصيح، “كنت في مركز مدينة الناصرية، وسمعت بالمصادفة عن مهرجان للشعر الشعبي، سيقام في نادي موظفي الناصرية، فأسرعت بالذهاب إليه. ولما وصلت وجدت المهرجان غاصاً بالناس، والحضور كان غفيراً، فجلست واستمتعت كثيراً بالشعر الذي سمعته، على الرغم من أنني لم أكن أعرف أحداً من الشعراء وقتها”.

أجواء المهرجان والقصائد: اليسار يتقدّم المنصة

تحوّل مهرجان الناصرية عام 1969 من تجمع شعري إلى حدث جماهيري. جمهور واسع غصّت به قاعة نادي الموظفين، حيث شهدت المدينة احتفاءً نادراً بالشعر الشعبي بوصفه خطاباً فنياً وسياسياً في آنٍ معاً. ما ميز ذلك المهرجان - بحسب شهادات المشاركين - لم يكن فقط الحضور الجماهيري، بل النبرة العالية للقصائد، التي كانت تحمل قضايا وطنية وإنسانية، بلغة مشحونة ورمزية. يقول عادل العضاض، الشاعر الذي كان أحد منظمي المهرجان، إن جميع القصائد “كانت يسارية”، وإن “اللغة الرمزية” التي استخدمها الشعراء آنذاك، كانت غامضة على العامة، وكذلك على كثير من القيادات الحزبية، وهو ما سمح بتمرير رسائل احتجاج وتحدٍّ من تحت الطاولة. واقع الحال، لم يكن هذا غريباً في مرحلة كان فيها اليسار العراقي لا يزال فاعلاً ثقافياً، ولم تكن أجهزة السلطة قد أحكمت قبضتها بعد على كل المنابر. من القصائد اللافتة التي قُرئت في ذلك المهرجان، وفق ذاكرة العضاض، هي قصيدة “مناجل” للشاعر كاظم الركابي، وهي قصيدة شديدة الرمزية، تمجّد الفلاح والثورة والتحدي، وتُقرأ باعتبارها نشيداً يسارياً مقنّعاً.

“لولي على مسعدك … اِبصوت الذي اِيريَحه/ وشّرع ارموشك هله…. للمعتني اِبجرحه/ ولولي لگطع النفس…. لولي لمن يصحه/ الليل موش اِيحصد ليله … ايحصد صبحه/ والحصو موش ايحصد روحه… ايحصد جدحه/ اجرحني يمن عتبه لك… جرح المحب فرحه / ولولي اعله روج البحر…. تالي البحر ملحه”.

الشاعر علي الشباني بعد خروجه من سجن الحلة عام 1968، شارك في مهرجان الشعر الشعبي الأول في الناصرية بقصيدة “خسارة”، التي تعتبر قصيدة متفردة في العامية العراقية. كانت مشاركته علامة فارقة، إذ نقل إلى المنصة تجربة الاعتقال والمقاومة، بصوت متماسك، وقصيدة تستنهض الحزن والتمرّد معاً.

” موطفح شوك الضوه/ ومامش نده اليفرع شجرها/ مو نشف سباحها، وساكت نهرها/ كلنه جذابه بلياليها… بصبحها … وبكمرها / يموت شاعر، يشعل السلطان شمعه/ يموت جاهل، تعتلك بالكوخ دمعه".

ألقيت هذه القصائد بأسلوب أدائي مؤثر، أمام جمهور متحمّس، وفي لحظة مشحونة بالسياسة والتمرد والخذلان. ويبدو أن هذا التوتر العام انعكس على أجواء المهرجان، وجعل منه فعلاً أقرب إلى مظاهرة شعرية، ما أثار قلق بعض الجهات الرسمية لاحقاً، رغم أن المهرجان نُظم بموافقة ودعم من شخصيات حكومية محلية.

قصص جانبية: “يا نجمة” و“قصيدة لا تحتمل التصفيق“

من اللحظات التي احتفظ بها التاريخ الثقافي العراقي، تلك التي جمعت بين ثلاثة أسماء في مهرجان الناصرية: الشاعر كاظم الركابي، والفنان الشاب حسين نعمة، والملحن كوكب حمزة. خلال فعاليات المهرجان، قدّم الركابي قصيدته “يا نجمة” إلى كوكب، الذي لحنها بأسلوب عاطفي جديد، ثم غناها حسين نعمة بصوته الدافئ، لتصبح فيما بعد واحدة من أشهر الأغاني العراقية، وجواز مرور نعمة إلى ذاكرة الناس.

لم تكن “يا نجمة” مجرد تعاون فني، بل كانت تمثيلاً لمزاج ثقافي جديد بدأ يتكوّن آنذاك، وهو مزاج يربط الشعر الشعبي بالغناء الملتزم، ويحوّل القصائد إلى أناشيد وجدانية متمردة، تماماً كما فعل مظفر النواب في الضفة الأخرى من الشعر الشعبي السياسي.

ورغم أن الشاعر ذياب كزار (أبو سرحان) لم يشارك في مهرجان الناصرية الأول، إلا أن حضوره في المهرجانات التالية كان لافتاً. ففي مهرجان البصرة 1970، قرأ قصيدته “صلاة الدم”، وفي مهرجان العمارة عام 1971، قدّم واحدة من أشهر قصائده: “يحاديني”، وسبقها بعبارة شهيرة باتت تُردَّد كثيراً: “يحاديني.. قصيدة لا تحتمل التصفيق”. “وسكتنه … وسولفت روحي/ العذاب يهون، وانته تهون/ واخبرنك يحاديني.. هاي وجوه ماتحزن/ هاي وجوه ماشكَت سججها دموع/ واحنه شطوط بينه الماي مدوهن لچن سكتاوي تطفيني/ وأظل أطفه! … وأشب وطفه! … ويشب بيه الحريج النوب يطفيني… وأظل أطفه/ وأكَلك اي يحاديني: حلاة الموت لو مات الرجل وكَفه”. كان أبو سرحان من شعراء الأغنية أيضاً، كتب أغنيات شهيرة مثل “خيو بنت الديرة” و”شوك الحمام” و”الگنطرة بعيدة “، لكنه في المهرجانات الشعرية كان يتجرد من عذوبة الكلمات وسحرها، ويقدم نصاً غاضباً، حاداً، مترعاً بالحزن والشجن.

لماذا مُنع الشعر الشعبي من المهرجانات؟

استمرت مهرجانات الشعر الشعبي بعد انطلاقتها الأولى في الناصرية عام 1969، متنقلة بين مدن الجنوب، البصرة (1970)، العمارة (1971)، الديوانية والسماوة (1972)، ثم العودة إلى الناصرية عام (1973). لكن هذه السلسلة لم تُكتب لها الاستمرارية. فعند السنة الخامسة، توقفت المهرجانات فجأة، وصدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة عام 1975 تقضي بمنع الأدب الشعبي من الإذاعة والمسرح والنشر، بدعوى “حماية اللغة العربية الفصحى” من “المفردات الدخيلة”، على حد تعبير السلطات آنذاك.

ورغم أن الذريعة الرسمية كانت لغوية، إلا أن الشهادات المتواترة تشير إلى أن السبب الحقيقي كان سياسياً بالدرجة الأولى. فبحسب روايات المشاركين والمنظمين، كان مهرجان عام 1973 - وهو الأخير في السلسلة - قد شهد تنافساً محموماً على المنصة بين شعراء اليسار وممثلي التيار البعثي الذي كان يستأثر بالسلطة، وكانت القصائد اليسارية أكثر تأثيراً، وأكثر تصفيقاً، وأكثر جرأة. هذا الاختلال في توازن الخطاب على المنصة الشعرية، أثار حفيظة سلطة البعث الصاعدة حينها، والتي بدأت بترسيخ خطابها العقائدي الموحد، ولم تكن مستعدة لترك المساحات الثقافية مفتوحة أمام تعبيرات (غير منضبطة). وقد أُرفق المنع الثقافي بتضييق أوسع على الشعراء الشعبيين، ومنع طباعة دواوينهم، وملاحقة بعضهم سياسياً. في صيف 1973، كان كاظم غيلان، الشاعر والصحفي المعروف، واحداً من الأصوات الفاعلة في النسخة الخامسة من مهرجان الشعر الشعبي، إلى جانب شعراء مثل رياض النعماني، كاظم إسماعيل الكاطع، رحيم الغالبي، ومجيد الخيون. يتذكر غيلان تلك اللحظة بوصفها نهاية مرحلة وبداية أخرى، حين بدأت السلطة تنظر بعين الشك والقلق إلى الشعر الشعبي الذي ازدهر خارج مظلتها.

يقول غيلان، إن النظام، بعد أن أدرك الشعبية المتصاعدة لشعراء العامية من غير الموالين، وبعد التحالف المعلن بين البعثيين والشيوعيين وما رافقه من عودة إعلام الحزب الشيوعي إلى العلن، بدأ بمراجعة تأثير الشعر الشعبي على الشارع.

كان الإفلاس الثقافي الذي تمرّ به السلطة واضحاً، بحسب غيلان، ولذلك سارعت إلى تمرير “قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية”، ليس حباً بالعربية، بل بحثاً عن غطاء قانوني لحظر الشعر الشعبي.

لكن المفارقة أن السلطة نفسها، بعد سنوات فقط، وفي خضم الحرب مع إيران، عادت لتستدعي هذا الشعر من جديد، ولكن هذه المرة بوصفه أداة تعبئة وتحريض. راحت تدعم الأصوات الرخيصة التي تقبلت هذا الدور، وشيئاً فشيئاً تحوّل هذا الفن، الذي عرف بجماليته وببعده الإنساني، إلى وسيلة دعاية وعدوان، وتحوّلت مهرجاناته إلى منصات للارتزاق والتكسب، لا أكثر، وفق كاظم غيلان. هكذا انتهت واحدة من أنضج لحظات التعبير الشعبي الحر، بعدما بدأت من مقهى، وبلغت المنصة، ثم اختنقت تحت قبضة الخوف السياسي. وكما هو الحال في كثير من لحظات الثقافة العراقية، لم يكن المنع قراراً لغوياً، بل كان إسكاتاً للفنون حين تُصبح خطرة.